瀧内公美、映画に導かれて――「続けることが一番難しい」歩み続ける現在地

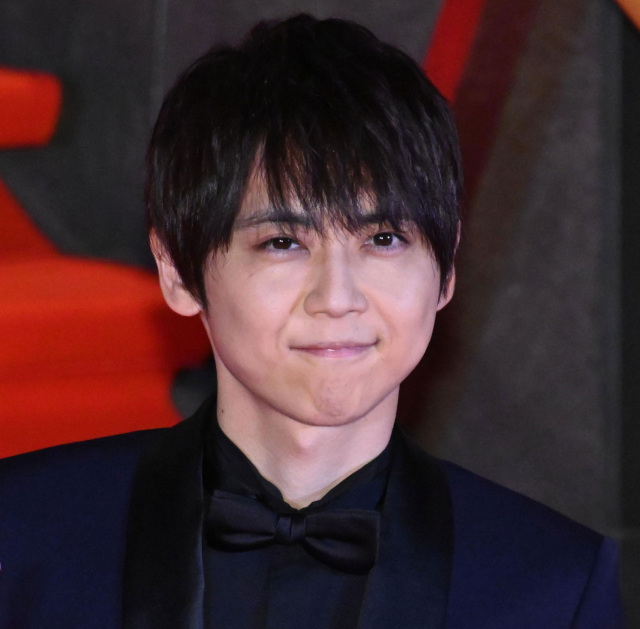

第38回東京国際映画祭ナビゲーターを務める瀧内公美(撮影:松尾夏樹)(C)ORICON NewS inc.

【画像】そのほかの撮りおろし写真

――東京国際映画祭のナビゲーター就任。意気込みは?

【瀧内】足しげく通っていた映画祭なので、自分がナビゲーターを務めさせていただけるなんて、青天の霹靂の喜びでした。映画の魅力を皆さんと分かち合えるよう、精一杯務めたいです。

――無類の映画好きであることを公言されていますが、子どもの頃からですか?

【瀧内】そうですね。母が映画好きで、子どもの頃からよく一緒に映画を観ていました。でも本格的にのめり込んだのは大学時代。富山で生まれ育ったのですが、地元にはミニシアターがなかったんです。大学進学を機に上京して、初めてミニシアターに出会って、「こんな映画があるの?」と衝撃を受けました。それまではハリウッドの大作映画か邦画しか観ていなかったので、ミニシアターとの出会いは大きかったですね。

――ミニシアターで観た映画で印象に残っている作品は?

【瀧内】ユーロスペースで観たアキ・カウリスマキ監督の『マッチ工場の少女』(1989年)です。あの独特の色味、知らない世界に入り込んだ感覚でした。それから、日本映画の旧作を上映する名画座などにも通いました。映画をもっと知りたくて、夢中で観ていた感じです。

――大学在学中に俳優を志したそうですが…。

【瀧内】そうですね。こどもの頃からスクリーンへの憧れはありました。中学生の時に、『赤い月』(2004 年/降旗康男監督)という作品を観て、主演の常盤貴子さんの演技が衝撃的で。アヘンに蝕まれていく描写なんて初めて見たので、衝撃的でした。上映後に舞台あいさつがあって、常盤さんが華やかなドレスで現れて、「スクリーンの中の人って、何者にもなれるんだと実感した瞬間でした。

――影響を受けた俳優は、どなたかいらっしゃいますか?

【瀧内】若尾文子さんですね。いわゆる“コケティッシュ”という言葉がぴったりな役を多く演じていらして、私自身も 20 代の頃はそうした役柄をいただくことが多かったこともあり、研究の一環として若尾さんの出演作を数多く観ました。昔の日本映画は、今でも私にとって教科書です。

――俳優デビューしてから現在まで、ご自身にとって転機を感じた作品はありますか?

【瀧内】私は“転機”というよりも、“出会い”によって少しずつ支えられてきた感覚が強くて。人とのご縁がわたしを大きくしてくれたと感じています。出会った人たちに恵まれて、少しずつここまでやってこられたのだと思っています。

――今年はドラマ 6 本(『阿修羅のごとく』『クジャクのダンス、誰がみた?』『あんぱん』『放送局占拠』『シバのおきて 〜われら犬バカ編集部〜』、『連続ドラマ W 夜の道標 -ある容疑者を巡る記録-』※11 月 1 日〜)、映画 6 本( 『敵』『ゆきてかへらぬ』『奇麗な、悪』『レイブンズ』『国宝』『宝島』)が公開される活躍ぶり。今後の女優としての目標や在り方は?

【瀧内】この仕事で一番難しいのは、続けていくことだと思っています。いただいたお仕事に真摯に向き合い、求められる限り精進を続ける。それが私の基本姿勢です。以前、92歳の僧侶の方とお話した際、「芸はいつでも磨けるが、その道に入り、日々続けることが最も難しい」という、とてもありがたい金言をいただきました。技術ももちろん磨くけれど、技術だけで人は感動しない。本質を見失わず、日々どう生きていくかが大事だと感じています。

-

舘ひろし「俳優人生50年の集大成というべき作品」 藤井道人監督の主演映画に自信

俳優の舘ひろし(75)が、自身が主演する映画『港のひかり』(11月14日公開)東京プレミアイベントに登場した。藤井道人監督、共演する眞栄田郷敦、尾上眞秀、椎名…

エンタメ 45分前 ORICON NEWS

-

梶裕貴の娘、センス抜群な贈り物 秋の詰め合わせに「どんぐりはお気をつけてくださいね!笑」

声優・梶裕貴(40)が29日、自身のXを更新し、娘からもらった意外なプレゼントに感激した。 【写真】センス抜群!秋の詰め合わせ 危険物?梶裕貴が貰った娘から…

エンタメ 48分前 ORICON NEWS

-

バービー、長女の成長を親子2ショットで報告 その姿にファン驚き「娘ちゃん、かわいいなぁ、大きくなったね」

お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー(41)が29日、自身のインスタグラムを更新。1歳2ヶ月の長女を育てる母親の日常が垣間見られる写真を公開した。 【写真…

エンタメ 57分前 ORICON NEWS

-

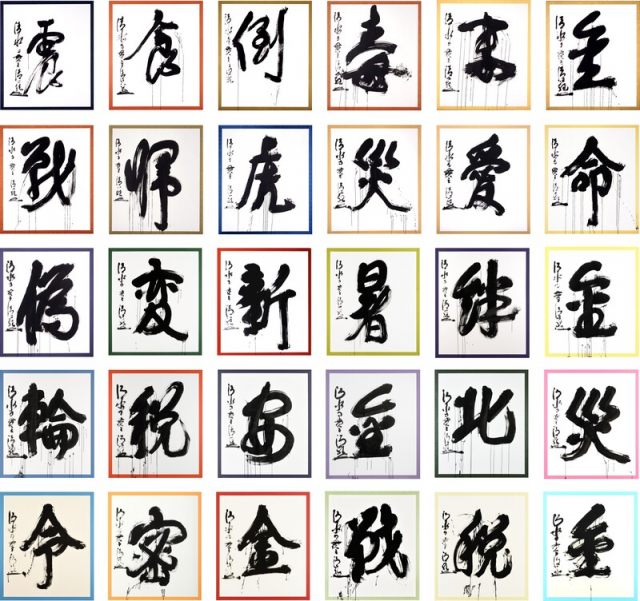

「今年の漢字」過去30年分を総回顧 平成にトップ10常連→1位にはならず、令和に上位から消えた漢字も【過去30回一覧】

日本漢字能力検定協会は、恒例「今年の漢字」の募集を11月1日にスタートする。 【画像】「今年の漢字」平成→令和で異なる上位勢 その年の世相を“漢字一字”…

エンタメ 1時間前 ORICON NEWS

-

中島健人、“同じ誕生日”の人気韓国アイドルと2ショット「313の美の共演」「このツーショット顔面強すぎる」

歌手で俳優の中島健人(31)が28日、自身のインスタグラムを更新。25日に放送されたNHKの生放送音楽番組『Venue101』で共演した韓国の5人組グループ・…

エンタメ 1時間前 ORICON NEWS