1/80サイズのエヴァも…ミニチュアが学習にも役に立つ? 学びを変える「小さな世界」の“大…

なぜミニチュアが学習の役に立つ?(画像提供:スモールワールズ)

【写真】「シンジに綾波、アスカも!」まさか!? ジオラマの中に発見!

■“見てホッとする” 新感覚のテーマパークが目指したもの

東京五輪のレガシーエリアとして、広大な緑に数々のイベント施設が立ち並ぶ有明。そこに位置する「スモールワールズTOKYO」は、7,000平方メートルの館内に80分の1スケールの小さな世界が拡がるアジア最大級のミニチュアミュージアム。サターンV型ロケットやスペースシャトルの打ち上げが見られる「宇宙センター」や飛行機が離着陸する「関西国際空港」、「世界の街」、人気アニメ『エヴァンゲリオン』の世界を再現した「エヴァンゲリオン第3新東京市」など世界観の異なる9つのエリアのほか、ミニチュア作りが体験できるワークショップなどを用意して、国内はもちろん、海外からの観光客にも人気となっている。

オープンは、2020年6月11日。本施設の企画・運営に携わってきた竹村真紀子さんは言う。

「それまでテーマパークというと、乗り物に乗るなどの発散型が主流でした。そんな中、ストレス社会の今、見てホッとするようなパークが必要なのではないかと考えたのが始まりでした」(株式会社SMALL WORLDS 教育/団体ユニット部長 竹村真紀子さん/以下同)

ミニチュアに焦点を当てたのは、「昔からの日本の得意分野であるだけに海外に向けてもアピールできること」、そして「既存のミニチュアの施設は原風景を再現したものが大半の中、日本ならアニメのコンテンツを用いた世界初の展示ができること」の2点だった。

ところが、開業間近というときに、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大。万全の対策のもと、当初の予定より約2カ月遅れてオープンしたものの、その後、緊急事態宣言の発令、東京都からの施設閉鎖要請など苦難に直面。新規オープンの大型エンターテインメント施設には国からの助成金が出なかったことも苦境に拍車をかけた。しかし、「だからこそ、その後に活きる取り組みもできた」と竹村さんは振り返る。

「助成金がないからこそ、コロナ禍を乗り切るために共に頑張ろうということで、それまでお付き合いがなかったマダム・タッソー東京さんや東京ジョイポリスさんなど近隣の様々なエンターテイメンメント施設と連携し、情報共有を行なったり、コラボレーションプログラムを作るなどの取り組みを行いました。その連携は今も続いていて、様々なコラボが実現できています」

■「多様な観点からSDGsを探究できる」 なぜミニチュアが学習に役に立つ?

もうひとつ、コロナ禍に注目を集め始めた取り組みがあった。「スモールワールズTOKYO」では、当初からエンターテインメントと並行して教育プログラムにも注力。ミニチュアを活用した「SDGs探究」「キャリア探究」「モノづくり」「プログラミング」「最先端テクノロジー」など学校団体向け学習プログラムを用意していた。

そんな中、コロナ禍、遠方への外出自粛を余儀なくされたことから、東京都の感染防止徹底点検に合格し、アジア最大級の規模で独自の教育プログラムを提供する本施設を利用する学校が増加したのだ。評判は口コミで広がり、現在は、全都道府県から校外学習や修学旅行で生徒たちが訪れているという。

しかし、なぜ、ミニチュアが学習に役立つのだろう?

「例えば、今、学校でSDGsを学ぶことは必須となっていますが、ここでは教科書から学ぶのではなく、ミニチュアの世界観の中にその要素を盛り込むことで、多様な観点からSDGsを探究できます。子どもたちは日常生活の中で俯瞰して物事を見るという機会があまりありませんが、ミニチュアならそれができて、さらにプログラムを行うことで自分事としてとらえ、実行に落とし込んで行きます」

例えば2次元のアニメの世界をリアルに再現した「エヴァンゲリオン第3東京市」は防災都市としての役割をもち、「世界エリア」では、様々な文化や特性を持った人たちが暮らし、そこでは電気を使用しない乗り物が活躍する。そんな街並みや人々の暮らしをガリバーになった気分で見下ろすことで、グローバルスタンダードで必要なSDGsの視点を身に付けることができるのだ。

さらに「ベンチャー企業だからこそできること」として、「失敗を語ることも大切にしている」と竹村さん。

「例を挙げると、『世界の街』の船着き場で働く人たちは、当初、全員、黒い服を着て肌の色が浅黒くデザインされていたのですが、ゲストからの指摘を受けて、多様な服装と肌の色に変えました。その事実も子どもたちに話し、意識していたつもりでも失敗してしまうことはあること、そして、大切なのは失敗からどう変え、2度と同じ失敗を繰り返さないことだと伝えています」

■「夢」はここから始まる 一人ひとりの強みを見つける“気づき”の場に

「現実を見せることで、視野を広げさせる」という意味では、最先端テクノロジーもそのひとつ。

「子どもたちが学校でなかなか見ることができないのが、テクノロジーです。子どもたちはプログラミング教育を受けていても、実際それがどのように社会で活用されているのかは学校では見ることができません。ここでは、自動制御システム、360度カメラ、AIやIoT、ARなど最先端技術がどのように使われているかを自分の目で見ることができます」

そのために、飛行機が離着陸する「関西国際空港エリア」では、通常は飛行機が離陸したその先は見えないよう壁で隠されているのだが、教育プログラムでは、バックヤードを見せているという。一方で、「剣道をしている人たちの竹刀の動きは磁石の反発を使うなど、アナログの技術も見ることができます」と竹村さん。

「学校では見られないこと」でいえば、様々な職業を知ることができるのも特徴。一つのテーマパークを運営するのに、どれだけの異なるスキルの人たちがチームとなって働いているのか。竹村さんにはこんな印象深い思い出があるという。

「展示を見に行かずにガラス越しにミニチュアを作っているスタッフたちのようすをずっと見ている小学生がいたのです。声をかけてみたところ、『物を作るのが好きだけど、この前、学校で“将来の夢”に“モデラー”と書いたら、先生からモデラーは仕事じゃないからダメだと言われた』と言うのです。その子は実際にモデラーとして働いている人を見て、自信をもったようで、話しているうちにどんどん目が輝いていったのが印象的でした」

教育プログラムの中には、端末を使用して、館内の写真を撮影し、SDGsの啓蒙ポスターを作る「SDGsでポスターを作ろう」もあるのだが、写真撮影が上手だったり、デザインのセンスを発揮したり、先生はもちろん、本人も気づかなかった一面が引き出されることも多いという。

「様々な体験を通して、一人ひとりの強みが見えてくることもこの施設の強みだと思います。私が子どもの頃は、YouTuberやVTuberという職業が考えられなかったように、今後、AIの進化とともに、いくらでも新しい仕事が生まれて来ると思うのです。ですから大人は子どものイマジネーションや視野を自由に広げてあげるきっかけを作ることが大事で、それができるのがミニチュアの世界だと思っています。この施設を起点として、子どもたちの可能性をさらに広げてあげられたらと考えています」

■エヴァやアイマス、ゆるキャラまで…ジオラマで生きる“推し探し”

教育プログラムのほかにも、今、注目を集めているのが、アニメやアイドル、ゆるキャラなど、“推し活”勢の心をくすぐる企画が多数展開していることだ。大人気アニメ『エヴァンゲリオン』を3D化したのは本施設が初。物語の中に入り込んだような気分になれる『エヴァンゲリオン第3東京市』エリアや『エヴァンゲリオン格納庫』エリアは、外国人観光客からも大人気だ。

さらに現在は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」や、プリマハム公式キャラクター「ソップリン」とのコラボで、LiPPSたちやソップリンが様々なジオラマ展示の中に存在。探す楽しみも演出しているほか、館内では自分のミニチュアフィギュアも作れることから、推しのフィギュアと並べて写真を撮ることも大人気となっている。

「世界で初めてアニメをミニチュアの施設として取り上げることを考えたときから、推し活需要に応えられることも施設のテーマとして考えていました。ですから、2階のレストランはイベントが行えるよう、広さやセキュリティなどを考慮して設計しています」

「今後はリピーターを増やしていくことが最大の目標」。そのためには、「参加型にすることで、今まで以上に没入できる体験を増やし、皆さんと一緒に“スモールワールズ”を作り上げていきたい」と竹村さん。今後、日本ならではのアイデアと職人技と最先端技術で、どのような体験を実現してくれるのか、大いに期待していたい。

取材・文:河上いつ子

-

今井翼、“21年前”の海外ショット公開「ギャル男時代だ!」「襟足長っ」

俳優の今井翼(43)が、30日までに自身のインスタグラムを更新。21年前に撮影されたニューヨークでの写真を公開した。 【写真】「ギャル男時代だ!」“21年前…

エンタメ 28分前 ORICON NEWS

-

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』ABEMA生中継決定 timelesz・aespa・櫻坂46・HANAらが出演

5月28日~29日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催される『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Present…

エンタメ 31分前 ORICON NEWS

-

乃木坂46小川彩、喫茶店でメイド服姿に 『グラビアチャンピオン』裏表紙&巻末特集に登場【コメントあり】

アイドルグループ・乃木坂46の小川彩が、30日に発売されたグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.8(秋田書店)の裏表紙&巻末特集に登場。収録カットの一部…

エンタメ 35分前 ORICON NEWS

-

乃木坂46中西アルノ、大人っぽいノースリーブ姿公開 『グラビアチャンピオン』表紙&巻頭グラビア

アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ(22)が、30日に発売されたグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.8(秋田書店)の表紙&巻頭特集に登場。収録カ…

エンタメ 37分前 ORICON NEWS

-

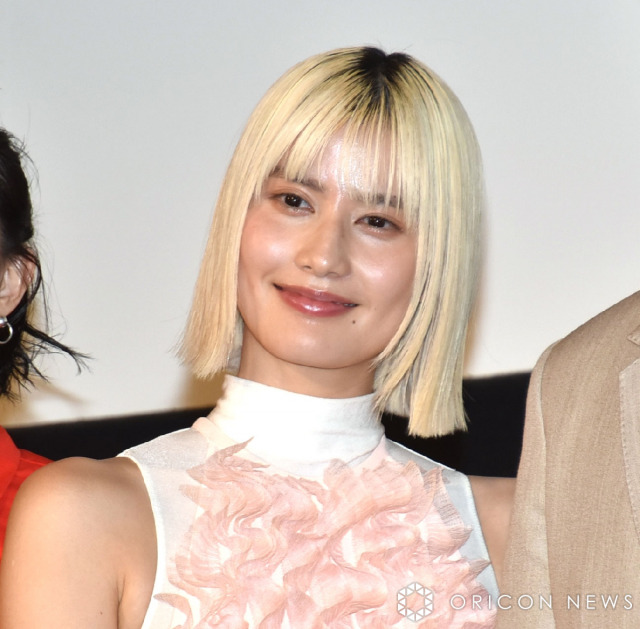

橋本愛、“顔中ピアス”ショット公開 雰囲気激変な姿に反響「いやぁぁぁぁぁ」「良すぎる、、たまらん」

俳優の橋本愛(29)が29日、自身のインスタグラムを更新。印象ガラリな“顔中ピアス”姿を公開した。 【写真】「良すぎる」雰囲気激変“顔中ピアス”ショットを公…

エンタメ 46分前 ORICON NEWS