30年かけて思い入れてきた言葉が社会を動かす 詩森ろば、日曜劇場『御上先生』で紡ぐ価値観の…

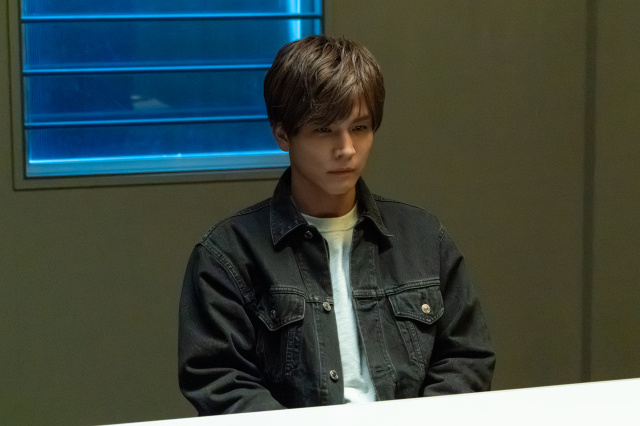

日曜劇場『御上先生』の場面カット(C)TBS

【写真多数】松坂桃李、吉岡里帆、生徒29人…超豪華キャスト陣を一挙紹介!

■御上孝は総じて愛の人──ニュータイプの教師像を読み取った松坂桃李

――民放連続ドラマの脚本を手掛けるのは初とのことですが、日曜劇場にはどのようなイメージをお持ちでしたか。

民放だから、公共放送だからということはあまり関係なく、連続ドラマを作るのはとても大変なことだと思っています。なかでも日曜劇場は規模感が大きくて、私がいきなり書いていい枠だとは思っていませんでした。ですから当然プレッシャーもあって。いろいろな制約があるのだろうと勝手に思ったりもしましたが、プロットを出したときにも何も言われず「まず、そのまま書いてください」と言っていただいたんです。作品を良くするためのリライトは膨大でしたが、テーマや骨子は制限されないまま書かせてもらえましたし、この作品をよりよくするための時間になりました。そして出来上がった、脚本はとても尊重してもらい、ほとんどすべてのセリフが脚本通りです。

──本作は、隣徳学院を舞台とした学園ドラマです。脚本ご執筆時はどのような出発点でのご執筆でしたか。

本作のプロデューサー・飯田(和孝)さんは教員資格を持っていらっしゃって、そんな方が企画する学園ドラマを任されるわけですから、「これはいいものにしないといけないぞ」と思い、必死で取材を行いました。

私は、脚本を執筆する際は取材を大切にしているので、今回もTBSさんにコーディネートしていただきつつ、それ以外にも自分で学校や知り合いにもお願いをして、話を聞かせていただきました。

――御上は文部科学省から派遣されてきた官僚教師で、政治との絡みも描かれています。こうした展開は取材を通して見出されたのでしょうか。

どういう先生を描くか考えていく中で、公立校に“官僚派遣教師”というシステムがあることを知ったんです。最初は、「このテーマなら広がりのある話になるかもしれない」という勘から始まったように思います。それから官僚の方などに取材をさせていただいて。皆さん非常に一生懸命やられているという印象でしたが、同時に彼らの大変さも垣間見えて。

私は演劇人で、コロナ禍に演劇存続のためのロビー活動を行ったことがあり、官僚の方々にも力になっていただきました。そこでも制度の問題に起因する制限を少なからず感じたという経緯もあって、官僚についてもうちょっと知りたいと思い、作品制作は関係なく勉強をしていました。そのおかげもあって、リアルに近い描写で本作を描けているのではないかと思います。

──御上のキャラクター作りの肝はどんなところにありましたか。

飯田さんは最初、「ダークヒーローがいい」とおっしゃっていたのですが、私の資質的にダークヒーローはうまく表現できませんでした。結果、書きあがったのは「ニュータイプの先生」という方向性だったかな、と思います。

松坂さんは顔合わせの第一声から完璧に御上先生で、感動してしまいました。その後、撮影を拝見しても放送を見てもパーフェクトで、本当に素晴らしいと思いました。また、松坂さんは学校訪問で「総じて愛のある人です」とおっしゃっていたんですよね。そのとき、クールな物言いの脚本から私が一番込めたかったことを読み取っていただけたと感じてすごくうれしくかったです。

■厳しい世界で生き抜く覚悟が宿る、生徒キャストたちのポテンシャルの高さ

──生徒役のオーディションには詩森さんも立ち会われたそうですが、ご感想はいかがですか。

取材をすることにもつながりますが、私、何でも知っておきたいんです。前提として、生徒役の皆さんが出演している作品はできるかぎり見ますし、大人キャストの皆さんに対しても同じ。ご本人に合わせて書くわけではありませんが、皆さんの可能性を知っておきたいんです。特に、生徒役の皆さん方は未知数ですから。実際に放送を見ていると、皆さんの演技は予想を超えてきていると思います。映像の世界という厳しい社会で、これから生き抜いていこうとする彼らのポテンシャルの高さを感じています。

──生徒たちを始め登場人物の多い作品ですが、執筆時にご苦労はありましたか。

生徒さんたちの命名は難航しました(笑)。気をつけていてもほかの生徒と字や音がかぶってしまいますし、キャラクターが固まっていくにつれ、「この名前だとしっくりこなくなったので変えてもいいですか」と名前の変更をお願いしたこともありました。

また、これまではやっていなかったことですが、役者さんの顔写真と役名をデスクに貼って作業しました。その写真を見ながら「このセリフは誰がしゃべるかな」と考えて。とにかく立体感のあるキャラクターにしたかったんです。

――書いていく上で意識していることはありますか。

文体の個性をあまり出さないようにしました。たとえば、劇作家の別役実さん(故人)をイメージしていただけると分かると思いますが、演劇の脚本は文体が強いんです。でも、それを映像でやろうとすると強くなりすぎてしまう。私はそこまで強固な文体はないほうですが、それでも気を付けました。でも、放送が始まって何気なく書いた言葉をすごく話題にしていただいているのを見ると、やっぱり強いんだな、と思います。でも、伝えたいことはセリフより関係性。たとえば第2話で、御上先生が神崎(拓斗)くん(奥平大兼)の背中を押して校門に入っていくシーンは無言で見つめるしかない是枝先生の表情含めてすごく好きですね。役同士のそういった関係性を作るために、言葉を一生懸命書いてるのかなと思います。

――ほかに、本作のストーリーやキャラクターを作る上で意識されていることがあったら教えてください。

私は基本的に、「職業は尊敬されるべき」だと考えています。演劇でもテレビドラマでも、“職業もの”を作るときには、リスペクトのないものを書いてはいけないと思っていて。今回の場合は教師ですが、人間の成長過程に関わるという意味では、他の仕事と簡単に一括りにはできないお仕事とも思いましたし。ですから、私が考える教師という職業へのリスペクトの気持ちが伝わるドラマになったらいいなと考えています。

■30年前に衝撃を受けた言葉が、今の社会で必要とされている

──本作では、“The Personal is political(個人的なことは政治的なこと)”という言葉が大きな柱となっています。これにはどのような意図がありましたか。

学生運動やフェミニズム運動(1960年代、アメリカ)で掲げられたスローガンだったと言われていますが、以前、LGBTQ(性的マイノリティー)がテーマの作品を書いたときに取材した方からお聞きしたんです。そのとき「こういう考え方をしたことはなかったな」と思ったんですね。私の中では政治と個人は別々の存在でしたから。でも、生きづらさを解決するならば、社会のシステムや構造を変えていかなくてはならない。それから“The Personal is political”は私にとってデイリーな考え方になって、“個を描くことはシステムにたどり着くこと”を書くという考えにつながっています。

今回も、すごく意気込んでこの言葉を使ったわけではなく、何気なく採用したら、プロデューサーや監督の皆さんからも「すごくいい」と言っていただけて。それで、今回の物語の中心になったという経緯です。

――詩森さんが常々考えておられる言葉が多くの人にしみ込んでいく現状をどう見ていますか?

こんなにも注目される言葉になるとは思っていませんでした。そもそも、もう30年近く前に出会った言葉で、それを礎にずっと作品を書いてきているので。でもたしかに、初めて聞いたときのことを考えると、私にとっても衝撃的な言葉だったんですよね。それが2025年にも有効な言葉になるのだったらいいな、シェアできたらいいなと思っています。

同じ意味で、“バタフライエフェクト”の反響にも驚いています。もともとは気象学の言葉で、アマゾンで蝶が羽ばたくことによって小さな気圧の変化が起こり、それがテキサスで竜巻を起こすかもしれない事象についての言葉です。でもその複雑なあり方がネット社会であがく私たちに響く言葉になったのかなと。皆さんが思い入れてくれているのを感じて、今、社会にとって必要な視点を持った言葉だったんだなと実感します。

──物語後半に向け、詩森さんが期待したいこと、視聴者の皆さんに期待してほしいことをお伝えください。

前半は“ディスカッションドラマ”としてのロジカルな部分が際立っているかと思いますが、後半では、個と個であったりそれぞれの関係性に踏み込んでいくことになっていきます。人間って、変化していける生き物ですし、少しずつでも価値観を刷新していける。そういった素敵な思いが伝わる展開に。第6話までは御上先生が1人で奔走していた印象もありますが、これ以降、他の大人キャストの変化やそれぞれが抱えている内面にも注目していただきたいです。御上先生の人間らしい面も出てくると思いますので、それを松坂さんがどう演じられるか、それを本当に楽しみにしています。

社会問題に鋭く切り込む側面を持っている『御上先生』だが、それが、説教臭くも小難しくならないのは、机上の空論ではなく、詩森氏が人との対話や経験を通して実感してきた視点が詰まった脚本だからなのだろう。その言葉や描写を、表現力豊かなキャストや演出陣がどう動かしていくのか──ますます見逃せない。

-

比嘉愛未&岩田剛典『フォレスト』刺傷事件→連行 「遂に真犯人と対峙」予告公開【今夜第7話あらすじ】

俳優・比嘉愛未、岩田剛典(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS)がW主演する、ABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『フォレスト』(毎週日曜 後10…

エンタメ 26分前 ORICON NEWS

-

にじさんじワールドツアー『Singin’ in the Rainbow!』開催を発表【公演詳細あり】

ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、国内/海外にて実施するライブツアー開催を発表した。 【画像】リゼ・ヘル…

エンタメ 40分前 ORICON NEWS

-

石原良純、『西部警察』“車爆破”の裏話「爆破するたびに車が新しくなって」「(石原プロドラマは)“タイアップ”のはしり」

俳優でタレント、気象予報士の石原良純(63)が23日、神奈川・パシフィコ横浜で開催された『Nostalgic 2days 2025』(ノスタルジック2デイズ)…

エンタメ 47分前 ORICON NEWS

-

『にじさんじフェス展』開催決定 4・2から六本木ミュージアムで カフェで『にじフェス2023』メニューを一部復刻

ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、『にじさんじフェス展』の開催を発表した。 【写真】『にじさんじフェス展…

エンタメ 52分前 ORICON NEWS

-

中島健人が“今一番話を聞きたいカリスマ”社長が登場 「“若者帝国”を作りたい」

きょう23日放送のMBS・TBS系『日曜日の初耳学』(毎週日曜 後10:00)は、スタジオメンバーが今一番話を聞きたいカリスマにリモートをつなぐ新企画「リモー…

エンタメ 54分前 ORICON NEWS