きょうだい児、貧困、DV、反医療、マルチ2世…家族に問題を抱えた当事者への取材から生まれた…

『うちは「問題」のある家族でした』(菊池真理子著/KADOKAWA)

【画像】「なに?覗いて…!?」自閉症の弟がスカートの中を

■『うちは「問題」のある家族でした』菊池真理子さんインタビュー

――今作は家族に問題を抱えた当事者10名(注:テーマは9つで10人に取材)に取材した作品と伺っています。この作品が生まれるきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

【菊池真理子さん】これまで、親との関係に悩む人の話を何冊か描いてきましたが、取材をするにつれ、親が悪いというだけでは片づかない問題が多いことに気がつきました。また当然ですが、家族のトラブルは親子間だけではありません。もっと広い視野で家族をとらえたら、新たに見えるものがあるのではないかと思ったことが、この作品を描くきっかけになりました。

――取材の中で、菊池さんの印象に残った当事者ならではの視点や考え方がありましたら、教えていただけますでしょうか。

【菊池真理子さん】生い立ちをうかがった方に共通していたのは、幼い頃は家族の抱える問題に気がつかなかったという点です。ほかの家庭を知らない子どもにとっては、親との暮らしこそが普通で、基準になることが、あらためてわかりました。だからこそ最後のエピソードのように、まわりの大人がアドボケイトの役割を担っていかないといけないのだと思います。

――最近話題にあがるようになったテーマのひとつ、“きょうだい児”について、取材の印象や問題への菊池さんのご意見、また“きょうだい児”回の感想など教えていただけますでしょうか。

【菊池真理子さん】実は私の親しい友人もきょうだい児です。これまでパートナーに打ち明けるタイミングや、親亡き後の相談を受けてきましたが、うまく答えられませんでした。部外者である私が口を出すには、センシティブすぎると感じていたのです。けれどそれは言い訳で、たんに私は逃げていたのでしょう。マンガの中に「きょうだい児にもいろいろな人がいる」というセリフがありますが、やはり友人の思いも選択も、マンガとはまったく違います。私はただ、目の前の人の話に真摯に向き合えばよかったのだと、今回教えていただきました。

――上記と同じく“マルチ2世”についても、取材の印象や問題への菊池さんのご意見、“マルチ2世”回の感想など教えていただけますでしょうか。

【菊池真理子さん】やはり宗教2世との共通点を強く感じました。親がおかしいと思っても、親のバックには巨大な団体があるので、子どもはどうしたって数で負けて追いつめられます。どんどん心の交流がはかれなくなっていく様も、まったく一緒でした。宗教2世と問題の構造は同じなのに、マルチ2世はメディアで取り上げられることも少なく、もっと社会問題化されるべきだと思っています。マルチビジネスそのものにも、法がきちんと介入してほしいところです。

――“陰謀論”の回は、コロナ禍という社会的に危機的状況に陥った中でクローズアップされた問題でした。

【菊池真理子さん】いわゆる陰謀論者と言われる人たちは、コロナ禍であぶり出される前から、因子とでもいうべきものを持っていた方々なのかもしれません。未知のウィルスやワクチンに対しての恐怖はあってもおかしくありませんし、私もありました。けれどそこから行き過ぎてしまう人たちは、平たく言えばなんらかの「生きづらさ」を持っていたのではないでしょうか。今回はそんな顕著な例を描くことができたと思っています。一方、社会の側にも不安をあおるような言説やビジネスが溢れていますから、個人を責めるのも違うと感じます。「反医療」も同様ですが、陰謀論は今後、無視できない規模になっていくのではないでしょうか。社会の問題と家庭は切り離せないですし、悩む家族も増えることでしょう。

――今回題材となった9つの家族の問題、菊池さんが一番気になったのはどの問題だったでしょうか。

【菊池真理子さん】みなさん貴重なお話を聞かせてくださいましたし、どれが一番と決めることはできません。ただDV回のこの結末は、ノンフィクションでは初めてではないでしょうか。

――今作の主人公たちは、様々な方法で問題と向き合い、乗り越えていきます。その向き合い方について、菊池さんのご意見をお聞かせください。

【菊池真理子さん】家庭の状況は個々で違いますから、みなさんその中での正解となる道を選ばれているのだなと感じました。スッキリ問題解決の方ばかりではありませんが、混乱の状況からは抜け出して、進む方向は見定めておられるのでしょうね。

――取材内容を作品として描くときに気をつけたこと、また描くポイントなどを教えていただけますでしょうか。

【菊池真理子さん】それぞれの「問題」から遠いところにいる読者さんにも伝わるよう、わかりやすく描くということを心がけています。けれどそのために、お話をしてくださった方が大事にされているエピソードを削ったり、端折ったりしなくてはならず、心苦しい面もありました。数十年の人生を、たった16ページにまとめるわけですから。事実そのままは描けなくても、エッセンスだけはしっかり伝えようと工夫したつもりです。

――菊池さんが本作で描きたかったことや今作に込めた想いを教えてください。

【菊池真理子さん】家族の問題は、家族だけで解決すべき問題ではないということが、一番描きたいことでした。「きょうだい児」「貧困」「DV」「ギャンブル依存症」「ヤングケアラー」「児童虐待」については、社会には支援の体制があります。それでもうまく機能しないことが多いのは、人員や予算不足といった政治的な理由のほかに、社会の無理解や偏見が邪魔をしているせいでしょう。私たちが意識を変え、社会が成熟すれば、問題は問題ではなくなります。ひいては現在は対処しにくい「反医療」「マルチ2世」「陰謀論」といった問題にも、良い影響を与えられると思うのです。

――最後に本書を手に取る読者のみなさんへ、メッセージをお願いいたします。

【菊池真理子さん】9つのノンフィクションに登場する10人。みんな、あなたの友達だと思って読んでいただけたら、うれしいです。

-

有名俳優の長女・“23歳”俳優、華やかな振り袖姿で親子ツーショット披露「可愛いなあ」「お父さんも凛々しい」

俳優・藤岡弘、(79)の長女で俳優・天翔愛(23)が22日までに、自身のインスタグラムを更新。振り袖を着用し、裃姿の父とのツーショットを公開した。 【写真】…

エンタメ 27分前 ORICON NEWS

-

落語家・桂才賀さん、虚血性心疾患のため死去 74歳

落語家の桂才賀さんが、21日に虚血性心疾患のため、亡くなった。74歳。所属していた落語協会が16日、公式サイトで発表した。 才賀さんは1950年7月12日…

エンタメ 37分前 ORICON NEWS

-

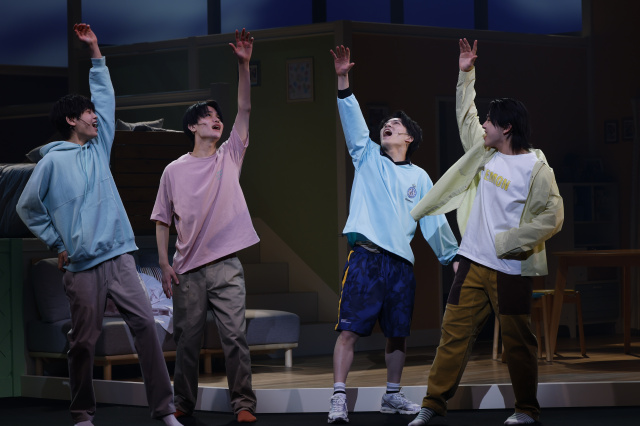

舞台『年下彼氏』開幕 大西風雅&池川侑希弥&山中一輝&渡邉大我が意気込み【全文】

関西ジュニアの大西風雅(Lil かんさい)、池川侑希弥(Boys be)、山中一輝(AmBitious)、渡邉大我が出演する舞台『年下彼氏~君のとなりで~』が…

エンタメ 52分前 ORICON NEWS

-

MCに子犬を抜てき!いとうあさこ&片桐仁の動物番組2・26放送 奇跡の瞬間&激かわ映像盛りだくさん

テレビ東京は26日、『世界を救う!ワンにゃフル物語 柴と三毛とゲストの片桐くん』(後6:25)を放送する。 【番組カット】猫に扮したいとうあさこ…衣装はなぜ…

エンタメ 52分前 ORICON NEWS

-

16歳で結婚・出産→離婚発表の21歳モデル「髪の毛ばっさり切りました」 イメチェンに反響「え!めっちゃかわいい」

モデルの重川茉弥(21)が22日までに自身のインスタグラムを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。 【写真あり】かわいい!髪の毛をバッサリ切った…

エンタメ 1時間前 ORICON NEWS